Baldo Blinkert

Demographische und soziale Veränderungen und die Versorgung von Pflegebedürftigen

Vortrag auf dem Landespflegetag in Stuttgart, November 2002

Meine Damen und Herren,

in meinem Vortrag werde ich Ihnen Ergebnisse aus verschiedenen Untersuchungen berichten, in denen es um die Frage geht, mit welchen Versorgungschancen pflegebedürftige Menschen künftig rechnen können. Ich werde dabei im Sinne von Karl Popper verfahren, der die Auffassung vertritt, dass Wissenschaft mit Mythen und Mythenkritik beginnen muß.

Zwei große Mythen werden dabei auf dem Prüfstand stehen: Zum einen der Mythos einer uneingeschränkten und bedingungslosen Vorrangigkeit der ambulanten vor der stationären Pflege. Und zum anderen der Mythos, dass wir in einer Gesellschaft ohne Solidarität leben. Zum ersten ist zu sagen, dass wir wohl das Prinzip "ambulant vor stationär" modifizieren müssen. Und zum zweiten möchte ich Ihnen zeigen, dass in unserer Gesellschaft die Bereitschaft zur Solidarität nicht verschwindet, dass sich aber die Formen von Solidarität geändert haben und sich vermutlich auch weiter ändern werden.

Die "Normalität" von Pflegebedürftigkeit

Ich beginne mit einem Ergebnis einer kürzlich in der Großstadt Kassel abgeschlossenen Untersuchung. Diese bei 40- bis 60jährigen durchgeführte Studie erbrachte u.a. das Resultat, dass 96 % der Befragten davon ausgehen, dass sie auch selber einmal pflegebedürftig werden könnten. Nur 2 % hielten das für unwahrscheinlich. Immerhin rund zwei Drittel in dieser Altersgruppe haben sich auch schon einmal Gedanken über die eigene Pflegebedürftigkeit gemacht. Und rund 50 % der Befragten haben erlebt, wie ein naher Angehöriger pflegebedürftig wurde. Diese Zahlen machen deutlich, dass Pflegebedürftigkeit in der Bevölkerung als ein Risiko erlebt wird, das im Prinzip jeden treffen könnte und sie zeigen auch, dass man sich mit diesem Risiko beschäftigt. In diesem Sinne ist Pflegebedürftigkeit "normal" geworden, gehört zum Alltagsleben der Menschen, wurde zu einem Risiko, mit dem jeder rechnen muß. Während Pflegebedürftigkeit von nahezu allen als ein durchaus mögliches Risiko gesehen wird, halten aber nur knapp 40 % die Versorgung in einer solchen Situation für gesichert.

Diese Zahlen lassen in einer fast dramatischen Weise eine subjektiv empfundene Sicherheitslücke erkennen, sie verweisen auf Sorgen, die ja auch keineswegs grundlos sind, wie die Ergebnisse wissenschaftlicher Studien zeigen. Und die Zahlen lassen auch eine gewisse Hilflosigkeit erkennen, wenn es darum geht, für den Fall der eigenen Pflegebedürftigkeit beruhigende Vorkehrungen zu treffen. Damit wird aber auch eine politische Dimension angesprochen, denn Sicherheit - nicht nur gegenüber Kriminalität und Gewalt, sondern auch gegenüber den sozialen Risiken von Krankheit, Arbeitslosigkeit und nun auch Pflegebedürftigkeit - war immer schon eine der zentralen Erwartungen an die Politik. Was gegenwärtig eher noch als ein peripheres Problem betrachtet wird - die Pflegebedürftigkeit älterer Menschen - , wird sich schon sehr bald als eine der zentralen Herausforderungen für den Sozialstaat erweisen.

Auswirkungen des demographischen und sozialen Wandels

Alle Experten sind sich darüber einig, dass der demographische und soziale Wandel die Bedingungen einer zukünftigen Sicherung der Pflege grundlegend verändern wird. Insbesondere erscheint es in zunehmendem Maße als fraglich, ob die familiale Pflege auch in Zukunft als Basis der Versorgung vorausgesetzt werden kann und noch weitgehend ungeklärt ist, wie professionelle Pflege sowohl in häuslichen als auch in stationären Pflegearrangements einen Beitrag zur Pflegesicherung zu leisten vermag.

Im Zuge der demographischen Entwicklung wird nicht nur die Zahl der Pflegebedürftigen dramatisch zunehmen, sondern parallel dazu ist auch mit einer spürbaren Verringerung des informellen Pflegepotentials als Basis für die häusliche Versorgung von Pflegebedürftigen zu rechnen. (1)

Für eine erhebliche Zunahme der Anzahl pflegebedürftiger Menschen sprechen die Veränderungen im Altersaufbau: nämlich der zunehmende Anteil von Menschen in Altersgruppen mit einem erhöhten Risiko der Pflegebedürftigkeit. Die Zahl der Pflegebedürftigen wird sich im Zeitraum bis 2050 voraussichtlich von rund 1,8 Millionen fast verdoppeln und auf rund 3,4 Millionen steigen. Gegenüber diesem dramatischen Anstieg der Zahl der Pflegebedürftigen ist jedoch mit einer sehr starken Abnahme des informellen Pflegepotentials zu rechnen. Als "informelles Pflegepotential" betrachte ich die im sozialen Unterstützungsnetzwerk vorhandenen nichtberuflichen Helfer - in erster Linie Ehegatten bzw. Lebenspartner und Kinder. (2)

In einer Expertise für den Deutschen Bundestag konnten wir in verschiedenen Szenarien zeigen, dass - bedingt durch demographische und soziale Veränderungen - sich dieses "informelle Pflegepotential" ganz beträchtlich verrringern wird. Dabei wurden u.a. die folgenden bereits jetzt einigermaßen sicher abschätzbaren Bedingungen berücksichtigt:

(1) eine abnehmende Zahl von Menschen in den Altersgruppen der 30- bis 60jährigen;

(2) Eine Zunahme des Anteils alter Menschen, die alleine also ohne Ehegatten oder Partner leben (3) und

(3) Eine Zunahme der Erwerbstätigkeit von Frauen in den Altersgruppen, die vorwiegend mit der Pflege von Angehörigen befaßt sind. (4)

Allein unter diesen Bedingungen und mit sehr vorsichtigen und eher zurückhaltenden Annahmen über künftige soziale Veränderungen ist mit den folgenden Entwicklungen zu rechnen: Während die Zahl der Pflegebedürftigen sich bis 2050 nahezu verdoppeln wird, würde sich das informelle Pflegepotential, also die Basis für die häusliche Versorgung, um rund 30 % verringern. (5)

Unter diesen Bedingungen wäre mit den folgenden Entwicklungen zu rechnen:

- Die Zahl der stationär Versorgten würde sich fast verdreifachen und von rund 550.000 (1998) auf rund 1,4 Millionen zunehmen.

- Erwartungsgemäß würde unter den vorausgesetzten Bedingungen der Anteil der häuslich versorgten Pflegebedürftigen, die nur über ein labiles oder prekäres Unterstützungsnetzwerk mit geringen Hilfewahrscheinlichkeiten verfügen deutlich steigen. Bereits ab 2010 müßte mit einer erheblichen Steigerung des Anteils dieses Netzwerkstyps gerechnet werden und für 2050 wäre zu erwarten, daß nur noch rund 60 % aller Pflegebedürftigen in einem stabilen informellen Netzwerk verankert sind - also ein deutlich geringerer Anteil als die gegenwärtig geschätzte Quote von 80 bis 85 %. (6)

- Sollte diese Entwicklung eintreten, müßte auch mit einer entsprechenden Steigerung des Bedarfs nach beruflich geleisteten Hilfen bei den ambulant versorgten Pflegebedürftigen gerechnet werden. Mehr als die Hälfte der in Privathaushalten versorgten Pflegebedürftigen würden 2050 beruflich geleistete Hilfen in Anspruch nehmen. Die Anzahl der Inanspruchnehmenden würde sich mehr als verdoppeln und von rund 450.000 auf ca. 1,0 Millionen steigen.

Die Kasseler und Munderkingener Studien: Pflegebereitschaften in sozialen Milieus

Über diese Bedingungen konnten wir uns nun in einer in der Großstadt Kassel und bereits vor drei Jahren in der baden-württembergischen Kleinstadt Munderkingen durchgeführten Studie (7) genauere Informationen beschaffen, bzw. darauf bezogene Hypothesen in einer gründlichen und systematischen Weise überprüfen. Die Untersuchungen wurden in der Altersgruppe der jetzt 40- bis 60jährigen durchgeführt. Diese Altersgruppe ist besonders wichtig: Es ist die Gruppe, die in absehbarer Zukunft mit der Versorgung von pflegebedürftigen Angehörigen zu tun haben wird. Und wenn wir wissen wollen, mit welchen Bereitschaften zu Unterstützungsleistungen durch das informelle soziale Netz in absehbarer Zukunft gerechnet werden kann, ist es besonders wichtig, die Orientierungen in dieser Altersgruppe zu erforschen.

Beide Untersuchungen haben einen klaren Beleg dafür erbracht, dass sich soziale Milieus sehr deutlich im Hinblick auf Pflegeverpflichtungen gegenüber Angehörigen unterscheiden. Und die Ergebnisse in beiden Städten machen deutlich, daß Bereitschaften zur häuslichen Pflege am stärksten in den Milieus anzutreffen sind, die im Verlauf des sozialen Wandels zunehmend an Bedeutung verloren haben und vermutlich auch weiter an Bedeutung verlieren werden.

Damit Sie die Ergebnisse einordnen können, muß ich Ihnen zunächst berichten, wie wir Milieus klassifiziert haben. In der Soziologie gehen wir davon aus, dass gesellschaftliche Strukturen sich nicht mehr zufriedenstellend durch Klassen, Stände oder Schichten beschreiben lassen.Zusätzlich zu diesen klassischen Strukturierungsprinzipien haben andere Gesichtspunkte an Bedeutung gewonnen und um dem Rechnung zu tragen, wurden Begriffe wie „soziale Milieus" oder "Lebensstilgruppen" vorgeschlagen. (8) In Milieuklassifikationen werden neben Merkmalen, die sich zur Beschreibung strukturell-positionaler Ungleichheiten eignen (also: Einkommen, Beruf, Bildung) auch „subjektive Wirklichkeiten", also Orientierungen oder Präferenzen berücksichtigt, von denen man annimmt, daß sie eine gewisse gesellschaftliche Verbreitung und Verfestigung besitzen. In unseren Untersuchungen haben wir soziale Milieus durch eine Kombination von Positionen im System der sozialen Ungleichheit (das "strukturelle Kapital") mit bestimmten Lebensentwürfen (das "symbolische Kapital") abgegrenzt. Für das strukturelle Kapital berücksichtigen wir das Einkommen, die Berufsausbildung und den Schulabschluß. Das symbolische Kapital klassifizieren wir unter dem Gesichtspunkt, ob eher Anzeichen für einen "vormodernen" oder für einen "modernen Lebensentwurf" erkennbar sind. Diese Anzeichen beziehen sich auf die Werteorientierungen und auf Vorstellungen über die Frauenrolle.

Auf diese Weise konnten wir die folgenden Milieus klassifizieren:

In einer groben Betrachtung und wenn eher die Extrembereiche berücksichtigt werden, kann man auf diese Weise soziale Aggregate abgrenzen, die sich den Idealtypen "Verlierer-Milieus" und "Gewinner-Milieus" zuordnen lassen. Zu den "Verlierer-Milieus" zählen solche Gruppen, die einerseits über ein geringes strukturelles Kapital verfügen - über wenig Einkommen und über einen einfache Bildungsabschluß - und andererseits einen eher "vormodernen Lebensentwurf" haben, d.h. ihr Lebensstil, ihr Habitus, ist nur wenig den auf Flexibilität und Individualisierung angelegten Bedingungen spätmoderner Gesellschaften angepaßt. Für die "Gewinner-Milieus" sind dagegen ein relativ hohes strukturelles Kapital charakteristisch und ein mit den Bedingungen spätmoderner Gesellschaften hoch kongruenter Lebensentwurf.

In den Untersuchungen für Kassel und Munderkingen konnte gezeigt werden, dass die Pflegebereitschaften in diesen Milieus sehr unterschiedlich sind.

Pflegebereitschaften wurden durch eine Typologie in der folgenden Weise klassifiziert:

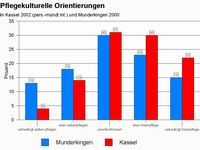

- unbedingt Selberpflegen, d.h. eine deutliche Bereitschaft zur häuslichen Pflege und Ablehung der Versorgung durch ein Pflegeheim: in Munderkingen entsprachen 13 % diesem Typ, in Kassel nur 4 %.

- eher Selberpflegen, d.h. eher eine Präferenz für die häusliche Pflege, aber eine Heimversorgung wird nicht völlig ausgeschlossen: 18 % in Munderkingen und 14 % in Kassel

- Unentschlossene und Ratlose: häusliche Pflege und Heimpflege werden eventuell beide in Betracht gezogen bzw. man weiß nicht, wofür man sich entscheiden soll: 30 % in Munderkingen und 31 % in Kassel.

- eher Heimpflege: eher eine Präferenz für die Versorgung durch ein Pflegeheim, aber die häusliche Pflege wird nicht völlig abgelehnt: 23 % in Munderkingen und 30 % in Kassel

- unbedingt Heimpflege: deutliche Präferenz für die Versorgung durch ein Pflegeheim und Ablehnung der häuslichen Pflege - 15 % in Munderkingen und 22 % in Kassel.

Faßt man die Kategorien ein wenig zusammen, so wird deutlich, dass im kleinstädtischen Umfeld von Munderkingen rund ein Drittel der 40- bis 60jährigen einen pflegebedürftigen Angehörigen zuhause versorgen würden - in der Großstadt Kassel wären es dagegen weniger als 20 %.

Gesellschaftlicher Wandel als Modernisierung - in struktureller Hinsicht, wie aber auch als Mentalitätenwandel - ist engstens mit Urbanisierung verbunden: mit einem zunehmenden Anteil der in Städten lebenden Bevölkerung und mit der Ausbreitung einer städtischen Lebensweise. Diese Veränderungen sind ohne Zweifel auch bedeutsam für die Versorgungschancen von Pflegebedürftigen. In einer in Baden-Württemberg durchgeführten Untersuchung konnten wir z.B. feststellen, dass der Anteil der in prekären oder labilen Netzwerken versorgten Pflegebedürftigen mit der Wohnortgröße deutlich zunimmt. (9) Natürlich hat das verschiedene Gründe: in Städten sind oft allein die durch die Wohnung bedingten Möglichkeiten zur häuslichen Versorgung ungünstiger; bedingt durch ein höheres Maß an geografischer und sozialer Mobilität von Stadtbewohnern leben Angehörige häufiger nicht am gleichen Ort, nicht in erreichbarer Nähe; und schließlich fördert das Leben in einer Großstadt auch einen spezifischen Habitus, (10) und macht einen modernen Lebensentwurf eher wahrscheinlich. Mit der Konsequenz, dass die in der Kleinstadt Munderkingen lebenden 40- bis 60jährigen deutlich häufiger Optionen des Selberpflegens bevorzugen als die 40- bis 60jährigen in der Großstadt Kassel.

Eine zentrale Hypothese unserer Untersuchung geht von der Annahme aus, dass sich die pflegekulturellen Orientierungen verschiedener sozialer Milieus deutlich und signifikant voneinander unterscheiden. Diese Hypothese konnte sowohl in Munderkingen wie auch in Kassel eindrucksvoll bestätigt werden: Die geringste Bereitschaft zum Selberpflegen konnte bei einem hohem sozioökonomischen Status und bei einem modernen Lebensentwurf beobachtet werden, also im „liberal-bürgerlichen Milieu". Die größte Bereitschaft zum Selberpflegen bestand dagegen im „traditionellen Unterschicht-Milieu", also bei Personen mit einem niedrigen Sozialstatus und einem eher vormodernen Lebensentwurf.

Im traditionellen Unterschicht-Milieu würden 45 % "unbedingt selber pflegen" oder "eher selber pflegen" - im liberal-bürgerlichen Milieu dagegen nur 9 %. Die übrigen Milieus liegen dazwischen, mit der Tendenz, dass die Bereitschaft zum Selberpflegen mit steigendem strukturellem Kapital ebenso abnimmt, wie mit der Annäherung an einen modernen Lebensentwurf. Das Vertrauen in die Heimpflege variiert dagegen umgekehrt: es ist am geringsten im traditionellen Unterschicht-Milieu - nur für 41 % käme das Heim "unbedingt" oder "eher" in Frage - und am größten in den bürgerlichen Milieus - im liberal-bürgerlichen Milieu würden 64 % eine Heimversorgung in Erwägung ziehen.

Wir haben uns natürlich gefragt, was die Gründe für diese unterschiedlichen Präferenzen sind. Dabei kamen uns Ergebnisse zur Hilfe, die wir mit einer Methode erzielt haben, die sich besonders gut dafür eignet, moralische Orientierungen zu erforschen. (11) Unseren Befragten legten wir eine Dilemma-Situation vor. Es ging um die Entscheidung einer Tochter über die Versorgung ihrer pflegebedürftigen Mutter. Die Tochter in diesem Dilemma hatte zwei Kinder und war berufstätig. Sie hatte sich in dieser fiktiven Situation gegen den Willen der Mutter für eine Heimunterbringung entschieden. Die Befragten sollten diese Entscheidung nun bewerten und und dann begründen, warum sie gerade so bewertet haben. Uns interessierten besonders diese Begründungen, von denen wir zunächst einmal annahmen, dass sie doch in erheblichem Maße auf moralische Gesichtspunkte eingehen. Das war jedoch nicht der Fall. Für die überwiegende Mehrheit der Befragten spielten nicht moralische Erwägungen, sondern Kostenerwägungen die entscheidende Rolle. Wir schließen daraus, dass die Versorgung pflegebedürftiger Angehöriger in der Generation der 40- bis 60jährigen weniger unter moralischen Gesichtspunkten erlebt wird, sondern eher als eine Verpflichtung mit Konsequenzen für die individuelle Kosten-Nutzen-Bilanz. Rund 75 % begründeten ihre Bewertung durch Überlegungen, die etwas mit Kosten zu tun haben - mit Kosten im weitesten Sinne. Dabei stand ein Typ von Kosten ganz eindeutig im Vordergrund. Mehr als die Hälfte berücksichtigten bei ihren Erwägungen sogenannte Opportunitätskosten. Opportunitätskosten sind die bei einer Entscheidung berücksichtigten entgangenen Chancen - das, worauf man verzichten muß, wenn man sich in einer bestimmten Weise entschieden und festgelegt hat - z.B. zur häuslichen Versorgung eines Pflegebedürftigen. Es ist anzunehmen, dass vor allem diese Opportunitätskosten in den Milieus sehr unterschiedlich sind, bzw. sehr unterschiedlich bewertet oder gewichtet werden:

Mit steigendem strukturellem Kapital steigen auch die mit Selberpflegen verbundenen Opportunitätskosten und mit sinkendem strukturellem Kapital verlieren auch die mit Selberpflegen verbundenen Opportunitätskosten an Bedeutung.

In den unteren Milieus sind die mit Selberpflegen verbundenen Opportunitätskosten relativ niedrig. Aufgrund des niedrigen Schulabschlusses und der wenig aussichtsreichen beruflichen Situation - besonders bei Frauen, die ja ganz überwiegend die Versorgung von Pflegebedürftigen übernehmen - spielt die Frage nach entgangenen Chancen eine eher geringe Rolle. Das heißt natürlich nicht, daß Selberpflegen nicht auch in unteren Milieus mit Entbehrungen und Einschränkungen verbunden ist. Diese werden aber nicht zusätzlich noch überlagert durch den Verzicht auf aussichtsreiche berufliche Möglichkeiten oder die Aufgabe von sozialen und kulturellen Ambitionen. Die aus dieser strukturellen Konstellation sich ergebende Selbstverpflichtung zur Pflege beruht also eher auf dem Fehlen von sozialen und beruflichen Chancen, auf die man bei der selbst geleisteten Versorgung eines pflegebedürftigen Angehörigen verzichten müßte. In den mittleren und höheren Milieus sind dagegen die Opportunitätskosten des Selberpflegens relativ hoch. Eine höhere Schul- und Berufsausbildung ist sowohl mit sozialen und kulturellen Ambitionen verbunden, wie aber auch mit der Vorstellung von günstigen beruflichen und ökonomischen Möglichkeiten, die man beim Selberpflegen aufgeben müßte. Die aus dieser Konstellation sich ergebende Präferenz für die Heimpflege beruht also vor allem auf den durch Bildungs- und Berufsabschlüsse erzeugten Vorstellungen von Chancen, auf die man bei der selbst geleisteten Versorgung eines pflegebedürftigen Angehörigen verzichten müßte. Dieser Effekt wird in den höheren Milieus noch einmal verstärkt, wenn auch die Verfügbarkeit über die zentralen Momente des Modernitätsdiskurses (eben ein "moderner Lebensentwurf") hoch ist - wenn also der Anspruch auf Selbstverwirklichung, Emanzipation und berufliche Chancen auch zu einem wesentlichen Aspekt des subjektiven Bezugsschemas geworden ist.

Sozialer Wandel als Veränderung des Anteils sozialer Milieus

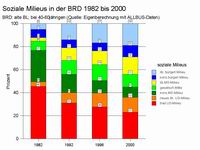

Die pflegepolitische Bedeutung dieser Ergebnisse erschließt sich, wenn wir berücksichtigen, in welcher Richtung der soziale Wandel in struktureller Hinsicht wirksam ist. Das konnten wir in unserer Untersuchung insofern, als die zur Milieuklassifikation verwendeten Indikatoren in repräsentativen Untersuchungen seit den 80er Jahren immer in der gleichen Weise erhoben wurden. (12) Wir konnten also rekonstruieren, wie sich seit den 80er Jahren die Anteile den verschiedenen sozialen Milieus verändert haben:

In den alten Bundesländern und in der Altersgruppe der 40- bis 60jährigen hat sich der Anteil des Milieus mit der größten Bereitschaft zur häuslichen Pflege - das "traditionelle Unterschicht-Milieu" - seit 1982 ganz erheblich verringert. Während 1982 noch rund 45 % der Bevölkerung in dieser Altersgruppe sich diesem Milieu zurechnen ließ, sind es im Jahr 2000 nur noch 23 %, also nur noch rund die Hälfte. Der Anteil des liberal-bürgerlichen Milieus - also des Milieus mit dem stärksten Interesse an der Versorgung durch ein Pflegeheim - stieg dagegen von 5 % auf fast 20 %. Ebenfalls stark zugenommen hat das liberale Mittelschicht-Milieu von 3 % auf rund 12 %. (13) Vieles spricht auch für die Annahme, dass diese Veränderungen sich fortsetzen werden, dass der Anteil der Milieus mit großer Bereitschaft zur häuslichen Pflege weiter abnehmen wird und dass der Anteil der Milieus mit einer deutlichen Präferenz für die Versorgung durch ein Heim weiter steigen wird. (14)

Diese Ergebnisse machen deutlich, dass die zu Beginn meines Vortrags dargelegten Prognosen eher auf eine sehr zurückhaltende und vorsichtige Einschätzung hinauslaufen. Berücksichtigt man die hier beschriebenen Milieuveränderungen und die milieuspezifischen Unterschiede in den Pflegebereitschaften, wird man für die Zukunft von einem noch deutlich geringeren informellen Pflegepotential ausgehen müssen. Mit der Konsequenz, dass der Bedarf nach einer stationären Versorgung noch deutlich höher liegen wird - vielleicht sogar bei über 50 % der Pflegebedürftigen - und dass von den häuslich Versorgten vermutlich noch sehr viel mehr berufliche Leistungen in Anspruch nehmen werden, als ohne Berücksichtigung dieser Milieuveränderungen angenommen wurde.

Ich kommen nun zu der Frage, welche pflegepolitische Bedeutung diese Entwicklungen haben könnten oder - besser gesagt: haben sollten - was für Optionen sind zu erwägen? (15)

In der Gegenwart besitzt ein Prinzip politisch gestaltende Bedeutung, das sich in der Zukunft vermutlich nicht mehr wird realisieren lassen. Ich meine den Grundsatz "häusliche Pflege hat Vorrang vor Heimpflege". Vieles deutet darauf hin, dass diese beiden Formen der Versorgung - die häuslich-ambulante Pflege und die stationäre Pflege - als gleichrangig betrachtet werden müssen und dass sich beide in einer grundlegenden Weise verändern müssen, gewiß in dem Sinne, dass es gar nicht mehr diese scharfe Abgrenzung zwischen ambulant und stationär geben darf.

Für die derzeitige Praxis der ambulanten Pflege könnte das bedeuten, dass sie in sehr viel stärkerem Maße durch beruflich geleistete Hilfen unterstützt werden muß, dass viel mehr Möglichkeiten angeboten und genutzt werden müssen, die auf ein kreatives Pflege-Mix hinauslaufen. Dazu zähle ich nicht nur eine Ausweitung der ambulanten Dienste, sondern auch einen Ausbau von Einrichtungen der Kurzzeit- und Tagespflege, die zwar gegenwärtig nur relativ selten in Anspruch genommen werden, für die aber ein steigender Bedarf zu erwarten ist.

Neue und kreative Formen des Pflege-Mix erfordern aber auch eine zumindest partielle und sicher sensible Deregulierung des ambulanten Sektors. Dabei geht es vor allem um die Erweiterung des potentiellen Leistungsspektrums häuslicher Pflegeleistungen und ihrer Erbringungsformen. Ein klassisches, am Modell der Krankenversicherung orientiertes Sachleistungskonzept wird in der Zukunft kaum tragfähig sein und kann mit seiner fehlenden Flexibilität gegenüber den Lebenswelten Pflegebedürftiger und ihrer Pflegenden auch kulturell als problematisch angesehen werden. Eine zentrale Perspektive wird nicht nur in Deutschland, sondern in der führenden pflegesozialpolitischen Diskussion in Europa in Pflegebudgets gesehen, die in ihren Steuerungswirkungen dem bisherigen Konzept wohl überlegen sind.

Wenn häusliche Pflege - auch in veränderter Form - überhaupt eine Chance haben soll, sind auch arbeitsmarktpolitische Regelungen und lokale Infrastrukturen erforderlich, die eine bessere Vereinbarkeit von Erwerbsarbeit und Pflege ermöglichen. Zu einem Maßnahmenbündel gehören sowohl Maßnahmen der Flexibilisierung der Arbeitszeit und Arbeitsorganisation, aber auch analog zum "Erziehungsjahr" ein gesetzlich gesichertes "Pflegejahr", das eine problemlose Wiederaufnahme des Arbeitsverhältnisses garantiert. Dazu gehören aber auch Infrastukturangebote für die Pflegebedürftigen, insbesondere im teilstationären Bereich, die den Pflegenden eine Erwerbsarbeit ermöglichen. So, wie uns Kindertagesstätten als selbstverständlich erscheinen, wird es künftig auch Tagesstätten für Pflegebedürftige geben müssen, und natürlich müssen diese auch bezahlbar sein.

Für die stationäre Pflege könnte eine Umgestaltung in der Weise sinnvoll und notwendig sein, dass nicht nur die Kapazitäten erhöht werden, sondern die Pflegeheime auch einen ganz anderen Charakter bekommen. Ich denke an sehr kleine und dezentrale Heime, mit vielleicht nicht mehr als 20 Plätzen, die sogar bis zu einem gewissen Grad eine wohnortnahe Versorgung von Pflegebedürftigen ermöglichen, bzw. eine Versorgung in der Nähe von Angehörigen. Dazu gehört auch, dass angemessene Versorgungsformen gerade für Menschen mit Demenz entwickelt werden, für die die bisherigen stationären Versorgungsformen sich nur als begrenzt adäquat erwiesen haben.

Wie auch immer die Versorgung von Pflegebedürftigen künftig gehandhabt wird, eines ist sicher: Der Bedarf an Pflegefachkräften wird ganz erheblich steigen. Unter den eingangs dargelegten Bedingungen der Entwicklung des informellen Pflegepotentials und wenn sich bei den Versorgungsangeboten nichts ändert, wäre eine Zunahme des Personalbedarfs von rund 220.000 Vollzeitstellen auf mehr als das Doppelte bis 2040 und auf rund 570.000 bis 2050 zu erwarten. (16)

Ohne eine massive Bildungsoffensive im Feld der Pflege wird der zukünftige Bedarf an beruflich Pflegenden nicht gedeckt werden können. Eine solche Bildungsoffensive muß von einem europäisch abgestimmten, differenzierten Berufsbildungskonzept ausgehen und darf sich nicht auf Pflegefachberufe im engeren Sinn beschränken, sondern muß einen breiten Berufsgruppenansatz verfolgen und flexible Möglichkeiten der Teilzeitarbeit und der zeitweisen Mitarbeit im Pflegesektor eröffnen. Insgesamt gilt es, die Attraktivität des Arbeitsfeldes zu erhöhen, und darzulegen, dass es sich hier um ein produktives Wachstumsfeld handelt, in dem es um die Gestaltung einer bedeutsamen gesellschaftlichen Aufgabe mit hohem Herausforderungsgehalt geht.

Natürlich ist das alles unter den gegebenen finanziellen Bedingungen kaum finanzierbar. Es ist nicht schwer, sich die Einwände vorzustellen, die gegen diese Vorschläge erbracht werden. Der sicher schwerwiegendste ist, dass auf diese Weise ja die Abgabenlast für die Erwerbstätigen und die Lohnnebenkosten weiter steigen müßten. Wenn wir unser Finanzierungssystem so beibehalten wie es ist, wäre das sicher zutreffend. Aber es gibt ja durchaus Alternativen. Eine solche wäre z.B. eine weitgehende Entlastung von direkten Einkommenssteuern und eine sehr viel stärkere Nutzung von indirekten Steuern für die Finanzierung grundlegender Aufgaben der sozialen Sicherung. Ein solches Steuersystem ließe sich auch durchaus so gestalten, dass untere Einkommensklassen nicht benachteiligt werden. Es hätte gewiß viele Vorteile: alle Generationen wären in gleicher Weise an der Finanzierung beteiligt; Erwerbsarbeit würde durch die Finanzierung der sozialen Sicherung nicht unnötig verteuert; ein solches System wäre überdies sehr einfach und würde auch zur Steuergerechtigkeit beitragen, weil die Bezieher hoher Einkommen sich den Abgaben kaum entziehen können.

Zusammenfassend läßt sich feststellen, dass sich das Prinzip "ambulant vor stationär" kaum wird aufrechterhalten lassen und dass dieses Prinzip künftig immer mehr zu einem Mythos verkommen wird.

Stellenwert von bürgerschaftlichem Engagement?

Ich komme nun, wie angekündigt, zu dem zweiten Mythos - zu der Frage, ob wir wirklich in einer entsolidarisierten Gesellschaft leben. Ich möchte Ihnen dabei zeigen, dass dies nicht der Fall ist, sondern dass wir eher mit veränderten Formen von Solidarität rechnen können - und zwar mit einer abnehmenden Bedeutung von Nahraumsolidarität - dazu gehören auch die Pflegeverpflichtungen gegenüber nahen Angehorigen - und einer vermutlich zunehmenden Bedeutung von Fernraumsolidarität. Dazu gehören vor allem verschiedene Formen des gemeinwesenbezogenen bürgerschaftlichen Engagements.

Ob und in welcher Weise dieses bürgerschaftliche Engagement als eine Art dritter Sektor neben Staat und Markt sich für die Versorgung von Pflegebedürftigen einsetzen läßt, ist eine Frage, die allerdings eher zu einer skeptischen Einschätzung Anlaß gibt, wenn es um die dauerhafte und eigentliche Pflegetätigkeit geht. Dennoch kann dieser Sektor, das gemeinwesenorientierte bürgerliche Engagement, durchaus von einiger Bedeutung für die Versorgung von Pflegebedürftigen werden.

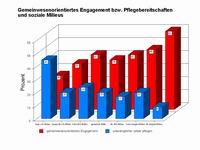

Zu dieser Vermutung gibt auch ein Ergebnis unserer in Kassel durchgeführten Untersuchung Anlaß. Es zeigte sich, dass auch das gemeinwesenorientierte bürgerschaftliche Engagement - die freiwillige und ehrenamtliche Mitarbeit in Inititativen, in der Sozial- und Jugendarbeit, im Umweltschutz, bei der freiwilligen Feuerwehr oder bei Rettungsdiensten - in den sozialen Milieus sehr unterschiedlich ausgeprägt ist und sich gewissermaßen spiegelbildlich zur Pflegebereitschaft verhält: Das geringste Engagement ist im traditionalen Unterschicht-Milieu - also in den "Verlierer-Milieus" - beobachtbar, am häufigsten engagiert man sich im liberal-bürgerlichen Milieu - in den "Gewinner-Milieus". Im traditionalen Unterschicht-Milieu berichten nur 27 % der 40- bis 60jährigen über ein solches Engagement, im liberal-bürgerlichen Milieu dagegen 60 % und sogar 44 % haben eine Funktion oder Aufgabe in gemeinwesenorientierten Tätigkeitsfeldern übernommen. Im traditionalen Unterschicht-Milieu ist also die Bereitschaft zur häuslichen Versorgung eines Pflegebedürftigen sehr groß und es besteht nur eine relativ geringe Neigung zum bürgerschaftlichen Engagement. Im liberal-bürgerlichen Milieu dagegen besteht nur eine sehr geringe Bereitschaft zur häuslichen Pflege und eine sehr starke Neigung zum bürgerschaftlichen Engagement im Bereich der gemeinwesenorientierten Tätigkeiten. Die anderen Milieus liegen dazwischen, mit der Tendenz, dass mit steigendem strukturellem Kapital und mit zunehmender Annäherung an einen modernen Lebensentwurf das bürgerschaftliche Engagement deutlich zu- und die Bereitschaft zur häuslichen Pflege abnimmt.

Pflegebereitschaft gegenüber nahen Angehörigen und gemeinwesenbezogenes bürgerschaftliches Engagement lassen sich als zwei Typen von solidarischemHandeln verstehen: Solidarität im Nahraum und Solidarität im Fernraum und beide Typen der Solidarität korrelieren mit den Milieus: Die in den Milieus sehr unterschiedliche Bevorzugung der beiden Arten von Solidarität läßt sich durch Unterschiede in den Handlungsstrukturen und durch milieuspezifische Präferenzen erklären. Solidarität im Nahraum - u.a. auch Pflegeverpflichtungen gegenüber nahen Angehörigen - zeichnet sich durch ein hohes Maß an kontinuierlicher und dauerhafter Involviertheit aus, und Nahraumsolidarität ist auch nur schwer kündbar. Das ergibt sich aus dem spezifischen Verhältnis zu denjenigen, denen Unterstützung gewährt wird. Es handelt sich um Personen, an die man nicht in einer vertragsmäßigen Weise gebunden ist. Das Ende der Beziehung ist nicht definiert und auch nicht oder nur mit erheblichen inneren Konflikten durch eine Entscheidung aufhebbar. In einer nahraumsolidarischen Beziehung sind die Beteiligten auch mit ihrer ganzen Person involviert, also nicht nur partikular, über spezifische Funktionen oder Rollenattribute. Das alles ist bei Fernraumsolidarität grundlegend anders. Die Zeitstruktur der Verpflichtungen ist eine andere. Das Engagement erstreckt sich auf ziemlich genau abgrenzbare Zeitbereiche, auf Termine. Es ist auch prinzipiell kündbar, zumindest lassen sich fernraumsolidarische Beziehungen leichter lösen, durch Rückzug, meistens sogar durch einseitige Erklärung oder einfaches Wegbleiben. Auch der Umfang der Involviertheit ist gänzlich anders. Die an der Beziehung Beteiligten begegnen sich in Ausschnitten, als Dienstleistende, Funktionäre, Helfende oder Beratende, ohne ihre ganze Person einbringen zu müssen. Fernraumsolidarität ermöglicht Distanz und Privatheit außerhalb der Beziehung. Und Fernraumsolidarität richtet sich oft auch auf Fremde, also auf Personen, deren Identität und Biographie im Moment der Beziehungsaufnahme, oft sogar während der ganzen Beziehungsdauer, unbekannt ist. Handeln im Rahmen von Fernraumsolidarität ist im allgemeinen auch öffentliches Handeln, oder zumindest Handeln in einem halböffentlichen Raum, und bietet die Möglichkeit zum Auftreten in einer öffentlichen Rolle, vielleicht sogar die Chance, Anerkennung in einer solchen Rolle zu finden. Nahraumsolidarität findet dagegen im privaten Raum statt und die Chancen auf öffentliche Anerkennung sind nur sehr gering.

Alle diese Unterschiede in den Handlungsstrukturen von Nahraum- und Fernraumsolidarität können vielleicht erklären, warum bürgerschaftliches Engagement in den "Gewinner-Milieus" mit hohem strukturellen und symbolischen Kapital häufiger zu beobachten ist als in den "Verlierer-Milieus". Fernraumsolidarität entspricht viel eher den auf Individualisierung, Flexibilität und Interesse an öffentlicher Anerkennung bezogenen Bedürfnissen moderner Subjekte. (17)

Wenn nun der Anteil dieser Milieus an der Sozialstruktur zunimmt, wird man auch mit einem steigenden Interesse an gemeinwesenorientiertem bürgerschaftlichen Engagement rechnen können. Die hier beschriebenen Milieuveränderungen führen also nicht zu einer Entsolidarisierung. Viel wahrscheinlicher ist eine Verlagerung der Solidarität vom Nahraum in den Fernraum. Was das unter pflegepolitischen Gesichtspunkten bedeuten könnte, wurde m.E. noch nicht ausreichend reflektiert. Sicher wird man nicht damit rechnen können, dass Versorgungsleistungen, die bisher entweder von nahen Angehörigen oder von Pflegediensten erbracht wurden, künftig in einer verläßlichen Weise von engagierten Bürgern übernommen werden. Aber es wäre denkbar, dass gegenüber Pflegenden sozial unterstützende Aktivitäten durch bürgerschaftlich Engagierte geleistet werden, dass sich Kreise und Initiativen bilden, die sich für Qualitätssicherung in der Pflege einsetzen und für den Ausbau einer effizienten und menschenwürdigen lokalen Pflegeinfrastruktur. Um das zu erreichen, wäre es wichtig, dass bereits jetzt in den Kommunen ein Diskussions- und Partizipationsprozeß über die Versorgungssituation von Pflegebedürftigen in Gang gebracht wird. (18) Die Chancen dafür sind wohl sehr günstig, angesichts der Tatsache, dass nahezu jeder es für wahrscheinlich hält, selber einmal pflegebedürftig zu werden und nur eine Minderheit davon ausgeht, dass die eigene Versorgung auch wirklich gesichert ist.

Literatur

(1)Blinkert, B., Klie, T.: Pflegekulturelle Orientierungen und soziale Milieus. Ergebnisse einer Untersuchung über die sozialstrukturelle Verankerung von Solidarität, in: Sozialer Fortschritt Jg. 49 (2000), S. 237-245 .

(2)Blinkert, B., Klie, T.: Pflege im sozialen Wandel. Hannover: 1999

(3)Blinkert, B., Klie, T.: Zukünftige Entwicklung des Verhältnisses von professioneller und häuslicher Pflege bei differierenden Arrangements und privaten Ressourcen bis zum Jahr 2050. Expertise im Auftrag der Enquéte-Kommission Demographischer Wandel des Deutschen Bundestages . Berlin/Freiburg: 2001

(4)Bourdieu, P.: Die feinen Unterschiede. Frankfurt: 1989

(5)Evers, A.: Zwischen Versorgung und Aktivierung, in: Schmidt, R.; Thiele, A. (Hg.), Konturen einer neuen Pflegelandschaft, S. 21 - 23. Regensburg: 1998

(6)Herkommer, S.: Die feinen und die krassen Unterschiede der kapitalistischen Klassengesellschaft, in: Klages, Strutynski (Hg.): Kapitalismus am Ende des 20. Jahrhunderts, S. 67-81. Hamburg: 1997

(7)Hradil, S.: Sozialstrukturanalyse in einer fortgeschrittenen Gesellschaft. Von Klassen und Schichten zu Lagen und Milieus. Opladen: 1987

(8)Klie, T. : Mut zu menschlichem Profil. In: Neue Caritas 2000, Heft 18, S. 8 - 13.

(9)Klie, T.; Schmidt, R.: Deutsche Pflegepolitik - Zwischen Besitzständen und europäischen Impulsen - zugleich ein Beitrag zur Diskussion um die Novellierung von SGB XI und Heimgesetz. In: Soziale Gerontologie, Forschung und Praxisentwicklung im Pflegewesen und in der Altenarbeit, Frankfurt, 2000, S. 32 - 58.

(10)Kohlberg, L.: The psychology of moral development. The nature and validity or moral stages. San Francisco: 1984

(11)Lind, G.: Wie mißt man moralisches Urteil? in: Portele, G. (Hg.), Sozialisation und Moral: Neue Ansätze zur moralischen Entwicklung und Erziehung, S. 171-200. Weinheim: 1978

(12)Popitz, H.: Autoritätsbedürfnisse. Der Wandel der sozialen Subjektivität. in: Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, Jg. 39 (1987), Nr.3.

(13)Schmidt, R. (Hg.): Heimkonzept der Zukunft. Hannover: 2000

(14)Schneekloth, U. : Entwicklung von Pflegebedürftigkeit im Alter, in: Zeitschrift f. Gerontologie und Geriartrie, 1/96, Bd. 29, H.1, S. 11-17.

(15)Sennett, R.: Der flexible Mensch. Die Kultur des neuen Kapitalismus. Berlin: 1998

(16)Simmel, G.: Die Großstädte und das Geistesleben, in: ders.: Brücke und Tür. Stuttgart: Koehler1957

(17Vester, M., Oertzen v., P., Geiling, H. u.a.: Soziale Milieus im gesellschaftlichen Strukturwandel. Zwischen Integration und Ausgrenzung. Köln: 1993

(18)Wirth, L. : Urbanism as a Way of Life, in: ders., On Cities and Social Life (hg. von A.J. Reiss),. Chicago/London : 1974

2. Im weiteren Sinne können auch Freunde, Bekannte oder Nachbarn dazugehören. Ihr Beitrag zur Sicherung der Versorgung mag im Einzelfall wichtig sein, spielt insgesamt aber unter quantitativen Gesichtspunkten derzeit nur eine geringe Rolle; vgl. Blinkert/Klie 1999

3. Aufgrund einer leichten Angleichung der Lebenserwartung von Männern und Frauen, vor allem aber wegen des Wegfalls der Kriegsfolgen wäre eine deutliche Abnahme des Anteils der verwitweten älteren Menschen zu erwarten. Die uns vorliegenden Schätzwerte, die auf Modellrechnungen des BIB beruhen, zeigen jedoch, daß mit einer derartigen Entwicklung nicht zu rechnen ist. Ab 2000 bleibt der Anteil der Verwitweten bei den 60jährigen und älteren nahezu konstant bei rund einem Drittel in dieser Altersgruppe. Gerechnet werden muß jedoch mit einer erheblichen Zunahme des Anteils der Ledigen, Getrenntlebenden und Geschiedenen bei den über 60jährigen - also ältere Menschen, die nicht mit einem Partner zusammenleben und auf Hilfe durch einen Partner rechnen können. Von 1998 bis 2050 ist mit einer Verringerung des Anteils der Zusammenlebenden in der folgenden Weise zu rechnen: Altersgruppe 60-70: von 76 % auf 57 %; Altersgruppe 70-80: von 55 % auf 40 %; Altersgruppe 80-90: von 26 % auf 17 %; Altersgruppe >90: von 12 % auf 1 %; Blinkert/Klie 2001, S. 32und ebd. Anhang von J. Roloff

4. Für die Entwicklung der Erwerbsbeteiligung von Frauen z.B. wurden relativ niedrige Steigerungsraten angenommen: In der Gruppe der 30- bis 40jährigen Frauen wird bis 2020 eine Steigerung von 79 % auf 87 % unterstellt, pro Jahr also weniger als ein halbes Prozent. Für die 40- bis 50jährigen wird angenommen, daß die Erwerbsquote von derzeit 80 % auf 90 % steigen könnte, für die 50- bis 60jährigen von 63 % auf 71 % und für die Altersgruppe der 60- bis 65jährigen Frauen eine Zunahme von 12 % auf 20 %.vgl. Blinkert/Klie 2001

5. vgl. Blinkert/Klie, 2001, S. 40 ff. Das hier berichtete Ergebnis bezieht sich auf die Modellberechnungen zu Szenario 3. Für die Szenarien wurde ein Simulationsmodell entwickelt, mit dem sich verschiedene demographische und soziale Veränderungen durchspielen lassen. Das Modell ist generalisierbar und wird gegenwärtig daraufhin überprüft, ob es sich auch auf Landes- und Kommunalebene einsetzen läßt.

7. Vgl. dazu Blinkert/Klie 2000

8. Zum Milieukonzept vgl. Hradil (1987), Herkommer (1997), Vester et al. (1993)

9. Vgl. dazu Blinkert/Klie (1999), S. 91

10. Vgl. dazu G. Simmel (1957), L. Wirth (1974)

11. Vgl. Kohlberg (1984); Lind (1978)

12. Die hier benutzten Daten entstammen der"Allgemeinen Bevölkerungsumfrage der Sozialwissenschaften" (ALLBUS). ALLBUS ist in den Jahren 1980-86 und 1991 von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) gefördert worden. Die weiteren Erhebungen wurden von Bund und Ländern über die GESIS (Gesellschaft sozialwissenschaftlicher Infrastruktureinrichtungen) finanziert. ALLBUS wird von ZUMA (Zentrum für Umfragen, Methoden und Analysen e.V., Mannheim) und Zentralarchiv für Empirische Sozialforschung (Köln) in Zusammenarbeit mit dem ALLBUS-Ausschuß realisiert. Die Daten sind beim Zentralarchiv für Empirische Sozialforschung (Köln) erhältlich. Die vorgenannten Institutionen und Personen tragen keine Verantwortung für die Verwendung der Daten in diesem Beitrag.

13. Hier sei angemerkt, daß diese Aussagen über die Anteile von Milieus auch auf methodischen Konstruktionen beruhen: (1) Die Einstufungen erfolgten auf der Basis von Gewichten für das Jahr 1996 - eine andere Basierung würde auch ganz andere Anteile zur Folge haben. (2) Die Milieu-Klassifikation beruht auf einer formalen Einteilung der beiden "Achsen" Sozialstatus und Lebensentwurf nach Standardabweichungen - es wären auch andere Grenzen denkbar und natürlich würde das die Milieu-Anteile verändern. (3) In der sozialen Wirklichkeit sind Milieus nicht so klar abgrenzbar und quantifizierbar wie im Rahmen dieser Untersuchung. Die Aussagen über Mileu-Veränderungen können also nur Trends beschreiben - das aber doch mit großer Sicherheit, z.B., dass der Anteil des "traditionellen Unterschicht-Milieus" deutlich abgenommen hat und 2000 vermutlich nur noch die Hälfte des Anteils von 1982 ausmacht.

14. Für diese Annahme spricht natürlich auch, dass u.a. als Folge der PISA-Studie mit verstärkten Bemühungen zu rechnen ist, den Rückstand gegenüber vergleichbaren Ländern aufzuholen, mit der Konsequenz, dass mittlere und höhere Bildungsabschlüsse und moderne Lebensentwürfe an Bedeutung gewinnen werden. Diese sicher wünschenswerte Konsequenz wird aber nicht ohne Auswirkungen für die Versorgungschancen von Pflegebedürftigen sein.

15. Vgl. dazu Klie (2000); Evers (1998); Schmidt (2000); Blinkert/Klie (2001), insbes. S. 73 ff

16. Blinkert/Klie (2001), S. 65 ff

17. Zum Thema "moderne Subjektivität" vgl. H.Popitz (1987); R. Sennett (1998)

18. Begleitend zu unserer Untersuchung findet derzeit ein solcher Prozeß in Kassel statt.